Wei Zhang*, Jie Kong, Rong Miao*, Hongwei Song, Yalei Ma, Meng Zhou*, Yu Fang. Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2311404.

荧光属于激发态行为,激发态的性质通常伴随着构象变化,如扭转分子内电荷转移(TICT)。在TICT过程中,发色团从准平面的局域激发(LE)态或分子内电荷转移(ICT)态,通过分子内的键旋转形成几乎垂直的TICT态。由于电荷转移程度较强,所以TICT态荧光量子产率通常较低。尽管如此,TICT态的荧光发射对微环境很敏感,如极性、粘度和温度,因此多用于定性和定量传感应用。聚集诱导发光(AIE)是一类发色团在良溶剂中显示弱荧光,而在聚集状态中由于分子内运动和振动的限制使荧光增强的一类分子。无论是TICT还是AIE体系,分子的扭转都发挥了重要的作用,而且在二者中扭转的作用往往相反,因此深入理解荧光分子的激发态构象扭转行为,获得兼具TICT和AIE的分子,是一大挑战。

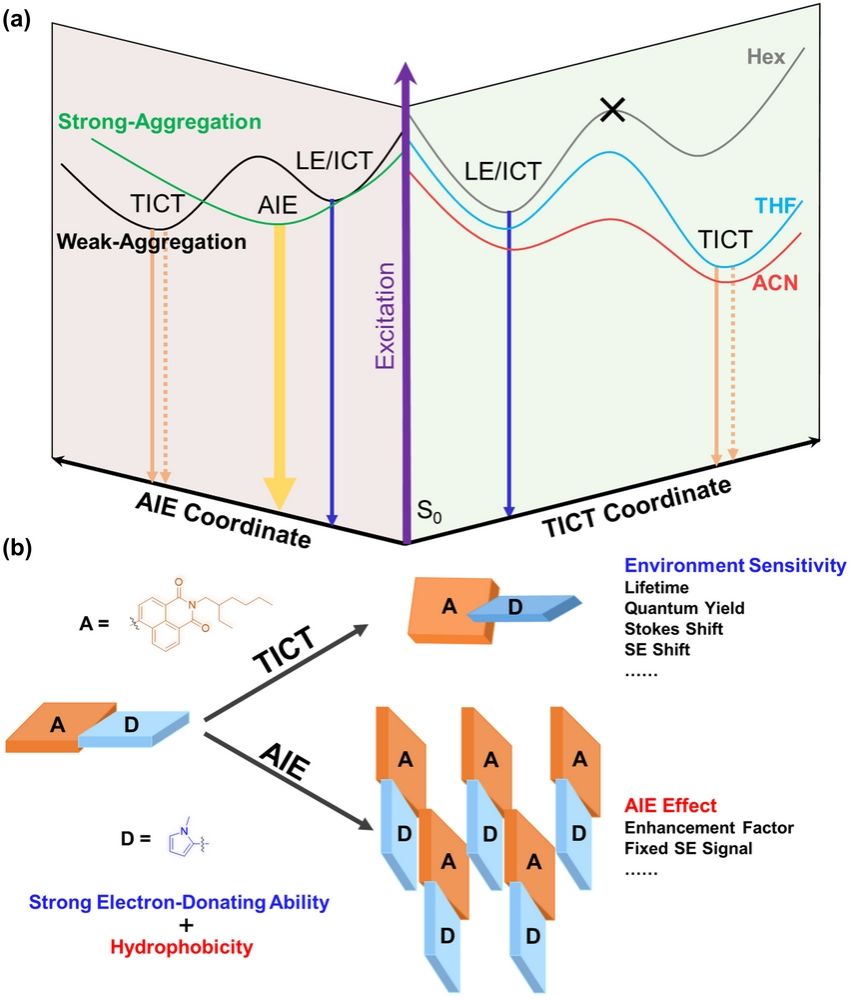

图1. DMA-NAP和MP-NAP在不同溶剂中的激发态过程,以及兼具TICT和AIE特性的荧光分子设计思路。

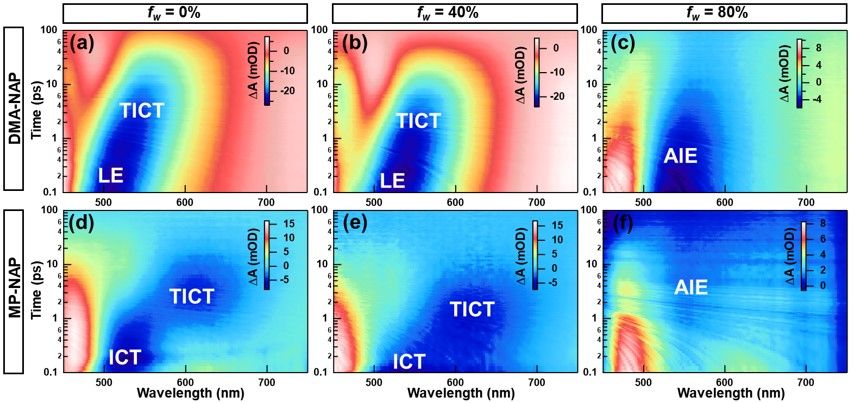

图2. DMA-NAP和MP-NAP在不同含水量的甲醇/水溶液中的飞秒瞬态吸收光谱。

本工作中,我们尝试从分子结构设计出发,通过使用强给电子基团和增强分子的疏水能力,获得兼具TICT和AIE特性的荧光分子。不同溶剂中的飞秒瞬态吸收光谱结果显示,低介电常数溶剂中,分子主要以LE态形式存在,而在高介电溶剂TICT态为主导。在高介电溶剂中,激发态的分子快速从准平面构象的LE或ICT态,弛豫到具有垂直构象的TICT态。同时,我们监测了荧光分子聚集过程中的飞秒瞬态吸收光谱,发现随着水含量的增加,分子发生聚集,分子内旋转和振动受限,因此激发态的衰减过程也明显减慢。该部分研究,不仅有助于理解TICT和AIE体系的发光机制,也为后续荧光探针的设计合成提供了理论依据。

第一作者:中国科学技术大学张伟研究员

通讯作者:中国科学技术大学张伟研究员、周蒙教授,BV伟德官方网站苗荣副教授

全文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202311404